Quand Bruxelles se prépare à accueillir l’Exposition universelle de 1897, l’événement a déjà connu pas moins de trente-cinq éditions. La première, en 1851, s’est déroulée à Londres dans le cadre du célèbre Crystal Palace. Deux, relativement proches, se sont déployées à Anvers, en 1885 et en 1894. Toutes ont été de grandes manifestations commerciales et technologiques, mais aussi culturelles et patrimoniales. Les découvertes scientifiques les plus récentes et les produits de l’industrie les plus innovants y ont côtoyé les reconstitutions d’anciens cadres de vie ou de grands monuments hérités du passé.

Dans notre capitale, cette ambivalence a été source de tensions révélatrices de l’esprit de l’époque à bien des égards. On dispose aujourd’hui, sur ce sujet, du précieux éclairage de Yaron Pesztat, philosophe de formation, curateur « architecture moderne » au Centre d’information, de documentation et d’exposition de la ville, de l’architecture, du paysage et de l’urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale (Civa) [1].

Tout commence par la publication, le 9 juillet 1894 dans Le Petit Bleu du matin, quotidien libéral bruxellois, d’un projet de « quartier moderne » pour l’Expo à venir, dû à l’architecte belge Paul Hankar – un des trois pères de l’Art Nouveau avec Victor Horta et Henry Van de Velde – ainsi qu’à son complice, le peintre-décorateur Adolphe Crespin. Le second événement anversois est alors arrivé à sa fin et a été marqué par le succès de l’espace où avait été recréé, en grandeur nature, un quartier de la ville à la Renaissance. Le duo Hankar-Crespin entend pour sa part en prendre le contre-pied et jouer résolument la carte contemporaine. « Soyons de notre époque: au lieu de regarder en arrière, voyons devant nous » , écrivent-ils (cité p. 9). Et plus loin: « Pensons aux nouveaux matériaux qui sont à nous. Faisons travailler l’imagination créatrice de nos artistes en dehors de toute copie, de toute imitation de nos ancêtres » . Et de déplorer que les artistes d’avant-garde « se heurtent dans la vie courante à l’inévitable misonéisme des gens qui les emploient » (cité pp. 22-23). Le misonéisme se définissant comme l’aversion pour tout ce qui est nouveau.

Dans le « quartier du XIXe siècle » qu’envisage le projet, les édifices seront de verre et de fer, comme les affectionne l’Art nouveau. On y accédera par une ligne de tram et un canal, alors qu’une centrale électrique assurera l’autonomie énergétique. Les habitations se répartiront entre grandes villas et petites maisons ouvrières dotées d’un jardin. Une vaste esplanade rectangulaire communiquera via une galerie vitrée avec la place publique centrale de forme octogonale. Rien ne manquera: magasins, hôtels et restaurants, salles d’exposition, de presse, de spectacles… A la périphérie seront aménagés une piscine, un gymnase, un tennis et un vélodrome. Les archives, conservées au Civa et aux musées royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles, comprennent également le dessin d’une tour monumentale flanquée de deux alignements de bâtiments dont les façades sont rythmées par des cintres.

Bien sûr, l’initiative ne manque pas de susciter des commentaires en sens divers. Le Mondain, bimensuel voué à la culture et au sport, ironise quelque peu, en octobre 1894, sous la signature de J.H. Sélac: « L’emploi du fer, de la céramique polychromée et du verre donnent aux constructions une gaieté, une fragilité apparente, une impression de confortable, de richesse et de grâce qui sera, à en croire les promesses électorales de tous les partis, parfaitement en situation » (cité p. 27). Nombre de journalistes en rajoutent quant à la modernité du programme, jusqu’à faire du « quartier contemporain » un « quartier de l’avenir » . L’imagination dont fait preuve La Gazette de Bruxelles le 22 décembre semble avoir fait tache d’huile: « Une usine distribuera la chaleur, y lit-on; et dans les rues, dans la grande voie vitrée carrossable, circuleront les tramways électriques, les trottoirs roulants, les voitures automobiles, les vélocipèdes automoteurs, les patins à roulette pneumatiques; courront les fils télégraphiques fixés aux poteaux artistiquement décorés, s’élevant à côté de distributeurs automatiques de tous genres » (cité p. 30).

Mais la candidature de Paul Hankar et de son associé n’est pas un long fleuve tranquille. Elle se heurte, au bout d’un an et demi, à un projet concurrent que le duo accuse aussitôt de plagiat. Il s’agit d’un « quartier du XXe siècle » , proposé par l’Œuvre nationale pour l’art appliqué à la rue et aux objets d’utilité publique, dans le premier numéro de son organe, L’Art public, paru le 15 février 1896. Charles Wolff, le secrétaire général de l’association – qui bénéficie de soutiens financiers communal, provincial et national – annonce « une attraction d’un charme puissant et une démonstration topique de ce que pourraient réaliser les artistes en consacrant leur talent à orner nos rues et nos places, à transformer nos villes en véritables musées » (cité p. 35).

S’ensuit un litige sur la propriété de l’idée, soumis à un collège d’arbitres. Hankar et Crespin en sortent perdants, la sentence rendue faisant valoir en substance que le « quartier nouveau » est un concept trop général pour que les plaignants puissent s’en attribuer la paternité.

Du reste, aucun des deux projets n’est retenu par le comité organisateur de Bruxelles 1897. Comme « lots de consolation » , Hankar se verra confier la section congolaise de l’Exposition, point de départ du futur musée de Tervuren, alors que l’Œuvre disposera d’un stand où elle pourra se présenter au public. Ceux qui avaient été les premiers sur les starting-blocks n’en restent toutefois pas là. Ils tentent de se faire sélectionner pour l’Expo suivante, prévue à Paris en 1900. Ils peuvent compter sur le soutien d’Hector Guimard, l’auteur des fameuses entrées de métro de la Ville Lumière, mais ils ne réussissent pas davantage. Paul Hankar devra se contenter de la commande, pour la circonstance, d’un grand banc en pierre par des carrières belges.

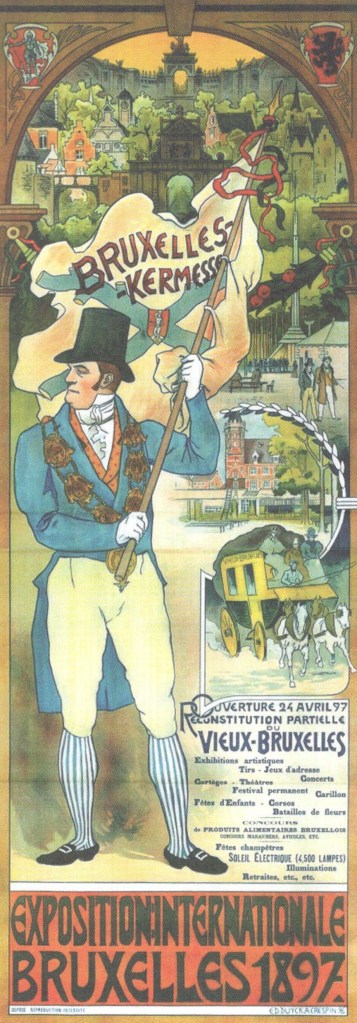

Faut-il voir dans ces épisodes la double défaite d’un militant du progrès dynamique ? Pareille lecture appelle à tout le moins des nuances. Le constructeur de l’hôtel Ciamberlani à Bruxelles et son compagnon, qui en a réalisé les sgraffites, n’entendent pas rompre totalement avec nos ancêtres auxquels, professent-ils, on tiendra toujours « par la tradition, qui est le fonds [sic] de l’art » (cité p. 22). Désireux de revaloriser l’artisanat, ils dénoncent sans aménité les productions industrielles médiocres dans le domaine des arts appliqués. Leur regard critique sur les reconstitutions du passé ne les empêche pas de prendre une part active, en 1897, à celle du vieux Bruxelles ( « Bruxelles kermesse » ).

L’opposition entre Hankar et l’Œuvre, qui ont l’un et l’autre leurs partisans dans le monde artistique, n’est donc pas qu’une version de plus de la vieille querelle des anciens et des modernes. Elle traverse en fait le parti qui se veut à la pointe, au sein duquel s’affrontent ceux qui s’opposent à tout emprunt à l’histoire et ceux pour qui les formes historiques peuvent être adaptées aux exigences du présent. Le président de l’Œuvre Eugène Broerman est de ceux qui tentent de combiner « rationalisme architectural et héritage de l’histoire » , note Yaron Pesztat (p. 45). On y trouve aussi, animé de la même vision, le « bourgmestre esthète » Charles Buls.

Quant aux expositions universelles, elles vont continuer de privilégier les styles néohistoriques et l’éclectisme, les villages pittoresques et les répliques de monuments célèbres, faisant dire au chercheur qu’elles ont « manqué le tournant de la modernité » (p. 128). Dans une telle perspective, qu’on s’en attriste ou qu’on s’en félicite, rien de plus significatif que le palais de la Belgique à Paris en 1900: il reproduit magnifiquement l’hôtel de Ville gothique d’Audenarde (p. 114). Lieux de l’innovation technique et industrielle, certes, les expos ne l’ont pas été pour autant sur les plans artistique et architectural. Et si des historiens sont parvenus à des conclusions inverses, c’est « en survalorisant la présence ici ou là de quelques icônes » (p. 128). L’absence de l’Art nouveau est en tout cas criante. Milan fait bien exception en 1906, mais tel n’est plus le cas pour Bruxelles en 1910, dans le pays qui a pourtant vu naître ce mouvement de rénovation.

On peut de fait lire dans ce contexte le double rejet de la copie Hankar-Crespin. Contexte d’un siècle contradictoirement assoiffé de nouveautés tout en cherchant à renouer les liens avec le passé. Mais cette lecture n’est pas la seule possible et notre auteur lui-même en suggère une autre qui, au lieu de faire des expositions les éteignoirs des courants modernes, voit en elles les pionnières de leur antonyme, à savoir le postmodernisme. « De ce point de vue, on pourrait donc dire, ironiquement, que les expositions universelles ne furent pas en retard mais en avance sur leur temps » (p. 135)!

P.V.

[1] Expositions universelles. Le procès perdu de l’architecture moderne, Bruxelles, CFC – Archives d’architecture moderne (coll. « Essais » ), 2022, 160 pp. [retour]