Pour dépasser les stéréotypes par lesquels la Belgique s’est bien souvent caractérisée elle-même (le surréalisme, l’autodérision, la bière, le chocolat…), un arrêt s’impose à ce « regard de l’altérité » que propose Carmen Andrei sur notre identité collective telle que reflétée par des sources littéraires [1]. Professeure à l’Université Dunărea de Jos de Galaţi (Roumanie), l’auteure a rassemblé et révisé ses études auscultant les œuvres de fiction créées sous nos cieux en langue française depuis Charles De Coster jusqu’à l’aube du XXIe siècle. Il ressort de ses travaux que cet espace géographique où nous vivons constitue, en dépit du schisme politique qui l’agite régulièrement de soubresauts, « un véritable creuset culturel » , « une culture originale, à la fois unitaire et plurielle » (p. 8).

Ce disant, la spécialiste n’ignore pas qu’un des traits patents de notre identité est… sa contestation de longue date, de l’intérieur comme de l’extérieur. Un Jules Destrée, dans sa célèbre Lettre au Roi (1912), ne reconnaissait qu’à Bruxelles l’existence d’un métissage culturel, traité du reste avec mépris ( « un agglomérat de métis » ). Vues de Paris à la même époque, nul croisement dans les lettres belges: leur spécificité était flamande et c’est cette « nordicité » exotique qui plaisait à Valéry ou à Gide. En 1937, au moment où la flamandisation de l’Université de Gand faisait franchir un cap majeur à la cause de l’unilinguisme régional, le Manifeste du groupe du Lundi (où figuraient Marie Gevers, Michel De Ghelderode, Henri Vandeputte…) condamnait le « régionalisme étroit » et revendiquait l’espace français comme unique territoire culturel approprié aux écrivains belges. Parallèlement à ces conceptions, toujours débattues de nos jours, s’est répandue l’idée d’un pays vide, en creux: « un trou sur la plage du monde » , selon les termes de Claude Javeau.

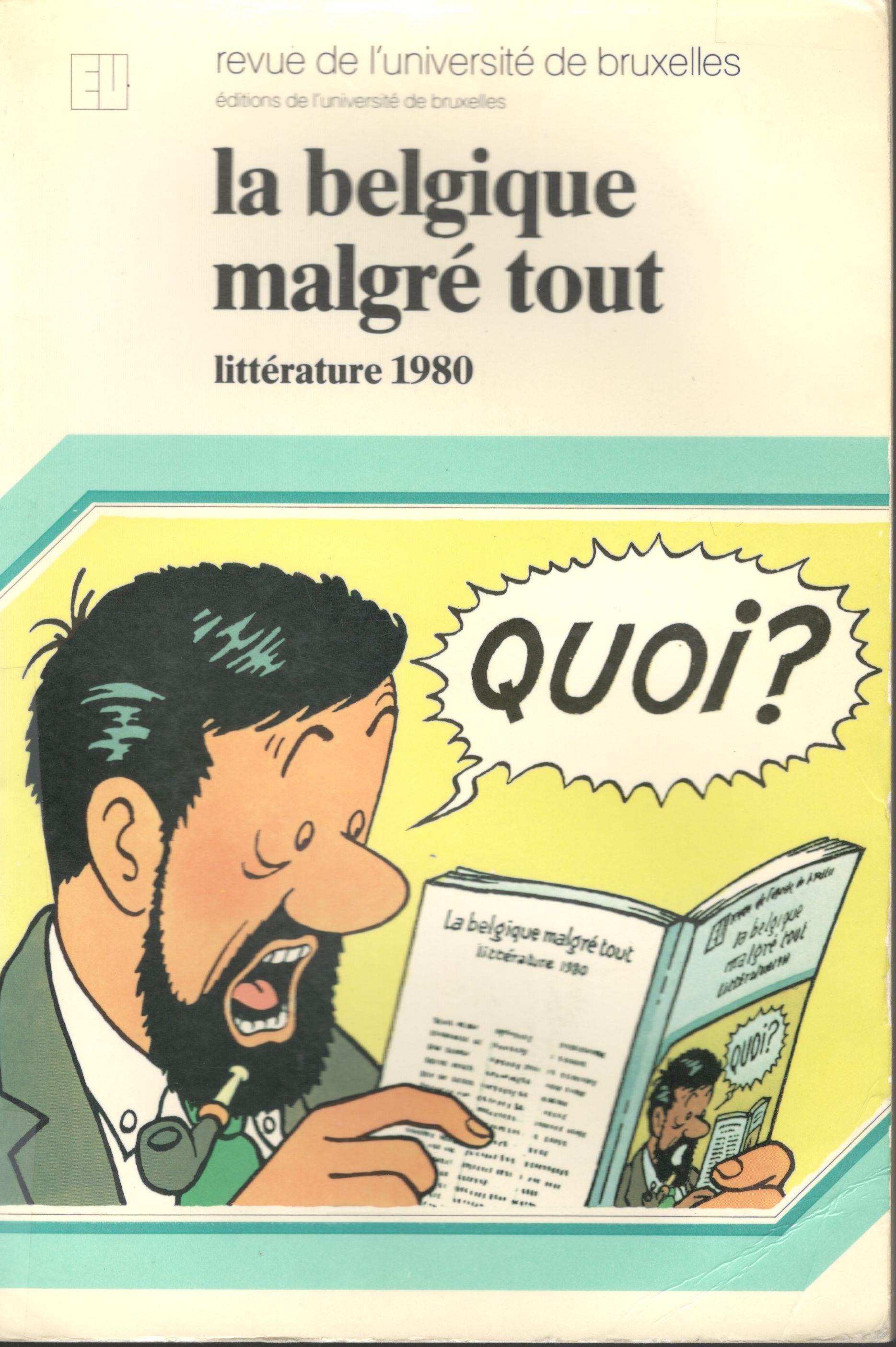

Mais chassez les racines communes, elles reviennent au galop. Emigré en France, Henri Michaux n’a pas voulu emporter la patrie à la semelle de ses souliers. Ses exégètes jugent pourtant qu’après avoir épuré son langage poétique des belgicismes, il a écrit moins bien. Plus largement, le dernier quart du XXe siècle a vu émerger autour de la notion de « belgitude » un courant en marge des institutions officielles et des systèmes institutionnels qui imposent de se ranger dans un tiroir – wallon, flamand, bruxellois, francophone… La parution en 1980 d’un numéro spécial de la Revue de l’Université de Bruxelles intitulé La Belgique malgré tout, avec en couverture un capitaine Haddock qui tombe des nues, a constitué un moment clé dans la question identitaire. Les jeunes auteurs y témoignaient, en réponse à cette dernière, d’une sorte de conflit irrésolu entre amour / haine, besoin / refus, répulsion / adhésion. Dans leur pays nié par l’émergence des nationalismes régionaux, ils voyaient « une possibilité d’espace, d’entre-deux, une situation mouvante, de carrefour, de traversée et d’errance, une sédentarité baroque, diasporique, une chance de bâtardise » (cité p. 24).

Ce sont, bien sûr, particulièrement les romanciers et poètes d’origine mixte – Flamands francophones, Wallons établis en Flandre ou à Bruxelles, rejetons de familles bilingues… – qui offrent à la professeure Andrei l’occasion de montrer « comment ce « métissage racial » et spirituel a porté de beaux fruits, a donné contour à une Weltanschauung [2] et une expression littéraire, esthétique, stylistique originales » (p. 243). L’épopée nationale par excellence qu’est La légende et les aventures d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak de Charles De Coster (1867) crée un univers à part en mélangeant allègrement les genres. Les Quevauquant, personnages de Camille Lemonnier dans L’hallali (1913), transgressent lois et règles ainsi que l’exprime la devise de leur maison « Plus oultre Quevauquant » . Chez Ghelderode, dont l’imago est flamande même s’il ne connaît que médiocrement la langue, la dualité est vécue à la fois comme un enrichissement et un déchirement. Le dramaturge « prend sa revanche du tragique quotidien dans le guelderodisme bouffon, « sorcier » et mégalomane » (p. 243). Il a lui-même divisé sa carrière en une période flamande, marquée par l’expressionnisme allemand, et une période française, placée sous une esthétique de construction classique (p. 97). Le théâtre de Maurice Maeterlinck se fonde de même sur la paradoxale contradiction de la double appartenance culturelle. Et l’amour profond du Tournaisien Georges Rodenbach pour Bruges-la-Morte (1892) fait assimiler celle-ci à l’épouse disparue de son héros. « Toute cité est un état d’âme » (cité p. 199). Dans Le carillonneur (1897) se poursuit le projet ambitieux de mythifier une ville.

Les évocations de Bruxelles comme jonction du Nord et du Sud foisonnent bien évidemment sous nos plumes les plus en vue. « Tandis que la nerveuse âme wallonne s’agrafait plus loin aux rêches ossatures d’un sol rocheux, écrit Lemonnier dans La vie belge (1905), la région circumurbaine, dans ses terreaux mous, restait flamande, drue, épaisse, charnoyeuse, garrulant un immuable et lourd patois » (cité p. 228). La polyphonie de la capitale captive tout autant le Gottfried Benn de Pierre Mertens, médecin pendant la Grande Guerre (Les éblouissements, 1987): « Tant de styles se sont ici mêlés, dans une telle frénésie d’éclectisme, que de la rue Saint-Bernard à l’avenue Louise, on passe de la néo-Renaissance française au néo-gothique, en se laissant effleurer par des fantômes de Renaissance italienne » (cité p. 234). Comme chez Rodenbach, la ville n’est plus ici une simple toile de fond ou un personnage parmi d’autres, mais bien le véritable protagoniste du livre.

Mais à considérer l’ensemble des œuvres de fiction et des poèmes inscrits dans l’espace belge, beaucoup et même la plupart ne se prêtent pas à une lecture en termes de confluence des inspirations et des héritages des deux communautés. Dans les voix si dissemblables des chantres exclusifs de leur région et de son histoire ou des inventeurs d’un monde totalement « autre » , Carmen Andrei trouve néanmoins, outre un même goût des libertés avec une propension au repli sur le « soi » collectif ou individuel, un fil conducteur qui « pourrait être la condition même de l’écrivain qui est un exilé dans la vie et le monde des autres qu’il scrute avec acuité et qu’il filtre avec ses outils esthétiques » (p. 9). Tels pourraient être les liens, forcément lâches, entre le réalisme magique de Franz Hellens, le nonsense et l’humour dévastateur d’Achille Chavée, l’empathie compassionnelle du Maigret de Simenon pour le « déviant » , la littérature devenue thérapie chez Jacqueline Harpman, les paradoxes qu’enchaîne François Jacqmin (poète liégeois peu connu), les jeux de mots, les doubles sens et les dialogues intertextuels enchevêtrés de Paul Emond, les anecdotes disparates et les fantasmes obsédants d’un personnage à l’identité floue chez l’André Baillon d’En sabots (1922), ou encore l’écriture de Nicole Malinconi, de mère belge et de père italien, « qui se tisse du sentiment de déracinement, de l’inadéquation linguistique et de la déconfiture communicationnelle » (p. 245)…

Une collection d’articles ne peut certes prétendre à l’exhaustivité. Ainsi, malgré la reproduction en couverture des Béguines magrittiennes, l’ouvrage ne développe guère le thème de la catholicité, composante essentielle du fait belge, en ce compris dans ses adversités, particulièrement violentes de la part d’un Chavée. La référence n’est plus dominante de nos jours, mais on ne peut comprendre sans elle les imaginaires de Pierre Nothomb, de Fernand Neuray, de Louis Gueuning, d’Henry Carton de Wiart, d’Henri Davignon, de Jeanne Cappe, d’Alexis Curvers, de Georges Virrès, voire du premier Hergé, pour n’en citer que quelques-uns. Même dans l’Ulenspiegel, signé par un franc-maçon anticlérical, la Flandre sera sauvée quand les Sept péchés capitaux seront inversés, les valeurs négatives remplacées par des positives, des vertus cardinales, et en fin de compte l’Amour.

Tout aussi inattendu dans pareil champ narratif, André Baillon ferme son En sabots sur la prise de conscience par le narrateur de l’inadéquation entre le perfectionnement de son âme, possible s’il devenait moine, et l’exercice de son métier d’écrivain. Sa quête de soi le conduit chez les trappistes où se noue un dialogue entre questionnement et certitude absolue:

» – La vie monastique est très belle, n’est-ce pas mon Père ?

» – Oui, mon enfant, très belle.

» – Moins belle, cependant…

» – Plus, mon enfant » (cité pp. 131-132).

Dans la même mosaïque de croquis et de scènes, très « belge » est aussi l’humour bon enfant qui affleure au chapitre intitulé « L’église » : « L’église et le château se tournent le dos. Ils sont brouillés. On ne le dit pas, mais je crois qu’ils n’ont jamais pu s’entendre: qui des deux avait la plus grosse tour » (cité p. 132).

Maurice Maeterlinck est à ce jour notre unique Prix Nobel de littérature. S’il existait un Nobel de l’originalité, nous en aurions à coup sûr bien davantage!

P.V.

[1] Réflexions sur l’identité, la culture et la littérature belges (2006-2019), nvelle éd. rev. et augmentée, Paris, L’Harmattan (coll. « Des Hauts & Débats » ), 2022, 266 pp. L’ouvrage est malheureusement truffé de coquilles. [retour]

[2] Une conception du monde. [retour]