C’est aux débuts, encore peu explorés, de la bande dessinée sous nos cieux que Frédéric Pâques a consacré sa thèse de doctorat dont un livre est issu [1]. Le champ précis de sa recherche est la production francophone avant 1914 en Wallonie et à Bruxelles – un cadre géographique à nuancer, les frontières politiques ou culturelles n’étant pas étanches.

L’auteur est professeur à l’Ecole supérieure des arts (ESA) Saint-Luc (Bruxelles et Liège) ainsi qu’à l’Université de Liège (en 2024). Quantitativement et proportionnellement, les matériaux qu’il a rassemblés situent la Belgique au même rang que les autres pays industrialisés à l’époque. Mais peut-on déjà parler, comme ce sera le cas plus tard, d’une spécificité ou d’une école propres à notre pays ? De toute évidence, ce serait pousser le bouchon trop loin.

Partout où il se développe, grosso modo à partir du deuxième tiers du XIXe siècle, trois grands supports accueillent le futur neuvième art: la presse satirique, qui s’adresse à un public adulte, l’imagerie populaire, orientée davantage vers l’enfance, et les magazines illustrés dont la cible est plutôt mixte. Les albums sont presque inexistants, Le déluge à Bruxelles de Richard de Querelles faisant exception. Cette œuvre véritablement pionnière, parue en 1843, est due à un Français exilé, inspiré par le Suisse Rodolphe Töpffer – souvent considéré comme le précurseur du genre –, et plus encore par Cham, caricaturiste collaborateur notamment du Charivari, un journal hexagonal des plus rosses. De Querelles n’en est pas moins bien intégré dans la cité de la zwanze, comme le démontre le contenu de son récit.

La presse satirique, « avant tout libérale » (p. 156), domine les premières décennies, 1840-1860, qui voient l’exemption du timbre fiscal (en 1848), la taxe qui grevait lourdement le quatrième pouvoir, ouvrir celui-ci à un plus large public. L’art séquentiel entre en force dans les magazines pendant les années 1880-1890, le premier cas répertorié étant les anonymes Episodes de la vie de Charlemagne dans L’Illustration européenne du 11 août 1877. C’est « la période la plus prolifique pour les auteurs locaux » (p. 151), sous l’influence de la dérision et de l’humour qui font alors florès en France. Les reprises de créations de nos voisins du sud ou, dans une moindre mesure, de l’est, voire d’outre-Atlantique, n’en sont pas moins nombreuses. L’imagerie populaire connaît quant à elle son pic de prospérité entre 1900 et 1914, dans le sillage des maisons françaises Quantin et Pellerin, mais à un moment où ce médium tend à être dépassé outre-Quiévrain par la concurrence de ses héritiers, les périodiques destinés à la jeunesse. Cette part de la production est alors étouffée chez nous par l’importation de produits français. Il faudra attendre l’Entre-deux-guerres pour qu’Hergé et ses pairs viennent s’y illustrer, dans le contexte d’entreprises très souvent catholiques au début.

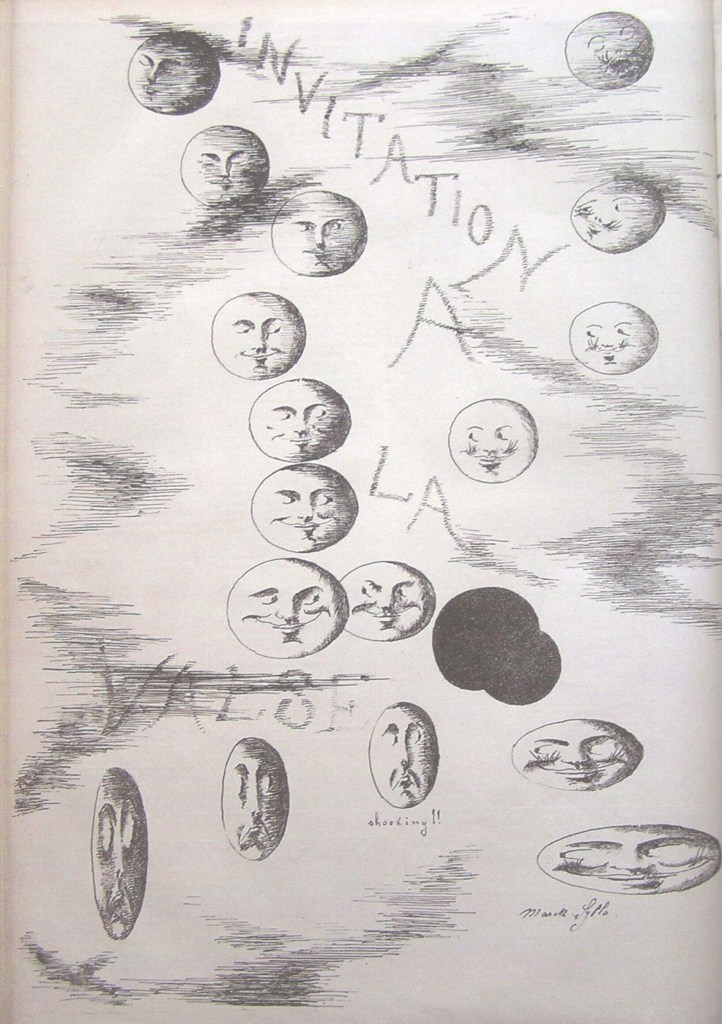

Aux temps originels, les formes les plus prisées sont le gag ou le strip muets ou légendés, les planches documentant sur un événement ou un thème, les contes ou anecdotes développés sur plusieurs strips… Le récit peut tenir en une seule planche tout en suggérant une succession de faits: ainsi pour l’Invitation à la valse, chef-d’œuvre très novateur de Marck Syllo dans la Caprice-Revue (1888), où la rencontre de deux astres a pour effet de choquer l’un quand l’autre affiche un sourire pervers. Le non-dit a évidemment ici toute son importance… Les Episodes de la vie de Charlemagne, déjà cités, se présentent comme une succession chronologique, dans une mise en page très décorative, mais supposent des connaissances historiques de la part du lecteur. Du côté de l’imagerie, très ordinaire donc représentatif apparaît Le Saint Sacrement de miracle à Louvain d’André Mathy, imprimé chez Hubert Dessain à Liège (vers 1905). La pédagogie religieuse y est privilégiée, avec un texte abondant sous le dessin, où les lecteurs aînés peuvent reconnaître les Bécassine (réédités) de leur jeune âge. Les cases sont rectangulaires, toutes identiques, selon le modèle du « gaufrier » , sans les modulations dictées par le récit qu’on trouvera davantage après la Grande Guerre. Y est notamment narrée l’histoire, en 1374, d’un jeune homme devenu aveugle après avoir reçu sans s’être confessé une hostie qui s’est transformée en chair dans sa bouche. L’absolution du prêtre lui permettra de recouvrer la vue.

Le premier siècle de la BD a vu les innovations techniques, entre autres photographiques, garantir au dessinateur un résultat imprimé davantage conforme à l’original. Elles ont aussi permis de travailler plus rapidement et sur des formats plus petits. En règle générale, les trouvailles, parfois débridées, sont davantage le fait d’auteurs se percevant comme artistes dans la presse satirique. Ceux qui se considèrent comme artisans ou œuvrent dans les magazines sont plus narratifs et plus conformes aux « règles de l’art » , tout en pouvant apporter comme un Henry Cassiers « une dimension créative insoupçonnée » (p. 155).

Si nos narrations en images calquent nombre de modèles hors frontières, elles affirment néanmoins – ou d’autant plus – cette belgitude qu’on retrouvera plus tard chez Hergé, dans Quick et Flupke surtout. Les deux premières d’une certaine importance, la « collection d’anecdotes plaisantes » (p. 29) qui constitue Le déluge à Bruxelles et le récit plus construit de M. Coremas au Tir national de Félicien Rops (1861), évoquent des lieux ou des personnages nationaux et recourent volontiers au parler bruxellois ou wallon, au risque de n’être compris que dans l’espace et le moment de la parution. « Les auteurs belges, note le chercheur, s’inspirent de la production française, tout en désirant marquer leur originalité » (p. 149). Symptomatique à cet égard est la manière dont les fondateurs du Magasin belge universel et pittoresque, un « recueil de bonnes lectures » illustré, né en 1838 et découlant directement du Magasin pittoresque français [2], justifient cette création qui pourrait passer pour un double emploi: « L’Angleterre, la France, l’Allemagne, possèdent en ce genre de nombreuses publications, écrivent-ils dans leur premier numéro; mais elles conviennent peu à nos mœurs; et le plus souvent la mère est obligée d’en interdire la lecture à sa fille. Ajoutez que ces journaux étrangers ne se préoccupent presque jamais de ce qui nous touchent [sic], nous Belges » (cité p. 84). On notera en passant la singulière lubricité imputée alors aux revues de nos voisins!

Si la volonté de se différencier n’a pas abouti dès cette époque à l’émergence d’une école belge de la bande dessinée, c’est en grande partie en raison du caractère diffus du phénomène. Le genre n’est pas encore reconnu comme tel et ceux qui s’y adonnent n’en font pas leur métier. Il faut attendre le début du XXe siècle pour qu’une professionnalisation commence à s’esquisser autour de l’imagerie populaire. Auparavant, on a affaire à des auteurs jeunes, avec le caractère anticonformiste généralement associé à cet âge, qui dans la majorité des cas arrêtent de produire dans la presse quand ils prennent de la bouteille. Ils ne mûrissent pas comme auteurs de BD et vont chercher la reconnaissance comme peintres, graveurs, enseignants… « A titre de comparaison, suggère Frédéric Pâques, il suffit d’imaginer qu’Hergé ait cessé de produire de la bande dessinée après Tintin en Amérique, à 25 ans. Il est à peu près certain que son empreinte sur l’histoire de la bande dessinée aurait été plus que marginale » (p. 154).

A défaut d’un courant ou d’un mouvement, on peut cependant mentionner le rôle unificateur d’éditeurs comme les Jourdain à Bruxelles ou Auguste Bénard à Liège. On peut aussi parler d’un rayonnement particulier de Félicien Rops sur certains cadets, non encore insérés dans un cadre institutionnel stable, séduits par la manière dont le Namurois s’est affranchi des contraintes dès ses caricatures dessinées pour l’organe Le Crocodile. Armand Rassenfosse, Auguste Donnay, Louis Moreels, la Caprice-Revue… sont marqués par le peintre et graveur de La mort au bal, tout en cherchant, dans une quête de légitimité, à « être associés aux brillants dessinateurs parisiens » (p. 77), ce qui ne les empêchera pas d’inaugurer de nouvelles formes.

Les années ’50 et ’60 sont encore loin, celles de l’âge d’or au cours duquel les Belges donneront le ton au moins à égalité avec les Français. Par son mimétisme envers les fers de lance internationaux, la période ici traitée se rapproche davantage de la nôtre, qui a vu les grandes maisons d’édition passer dans des mains totalement ou partiellement étrangères (Dupuis, Le Lombard, Dargaud, Casterman…). Sous ces dépendances, la Belgique demeure certes un foyer de création. Il lui reste à retrouver les moyens d’affirmer sa différence.

P.V.

[1] Avant Hergé. Etude des premières apparitions de bande dessinée en Belgique francophone (1830-1914), Liège, Presses universitaires de Liège (coll. « Acme » , 10), 2024, 417 pp. [retour]

[2] Le mot magasin désigne à l’époque le périodique que nous appelons magazine aujourd’hui. [retour]