Le 30 juin 1960, au temps fort de la cérémonie qui marque l’indépendance du Congo, le roi Baudouin s’adresse à un parterre de dignitaires. Il fait l’éloge des artisans de l’œuvre coloniale « qui, consacrant tous leurs efforts et même leur vie à un grand idéal, vous ont apporté la paix et ont enrichi votre patrimoine moral et matériel » . En réponse, Patrice Lumumba, Premier ministre du nouvel Etat, dresse un long catalogue de griefs où figurent, entre autres, « les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres » . Dans cette scène étonnante, Jean Stengers verra « le choc, non pas de deux interprétations historiques, mais de deux mythologies » [1].

Le temps passant, nombre d’études sont venues faire davantage la part des choses, mais une grande partie du terrain reste encore à défricher. Et il est, pour ce faire, devenu urgent de recueillir un maximum de témoignages parmi ceux qui n’ont pas été écrits. Moult démarches ont été récemment initiées en ce sens. Je retiens ici celle de l’ASBL Ages & Transmission, à laquelle on doit la collecte de quatorze récits de témoins directs, congolais, anciens coloniaux ou métis, venus de milieux différents et représentant diverses sensibilités [2]. Ils ont vécu, pour l’essentiel, la période 1945-1960. Une limite cependant: aucun d’entre eux ne réside actuellement en République démocratique du Congo. Précieux pour leurs éclairages sur le passé, ils sont moins en mesure de mettre celui-ci en parallèle avec le présent africain. Il s’agira avant tout, comme l’écrit en postface Enika Ngongo (Université Saint-Louis – Bruxelles), de « contribuer à l’élaboration d’une histoire commune qui, dans le respect mutuel, déconstruit, rapproche et apaise » (p. 191).

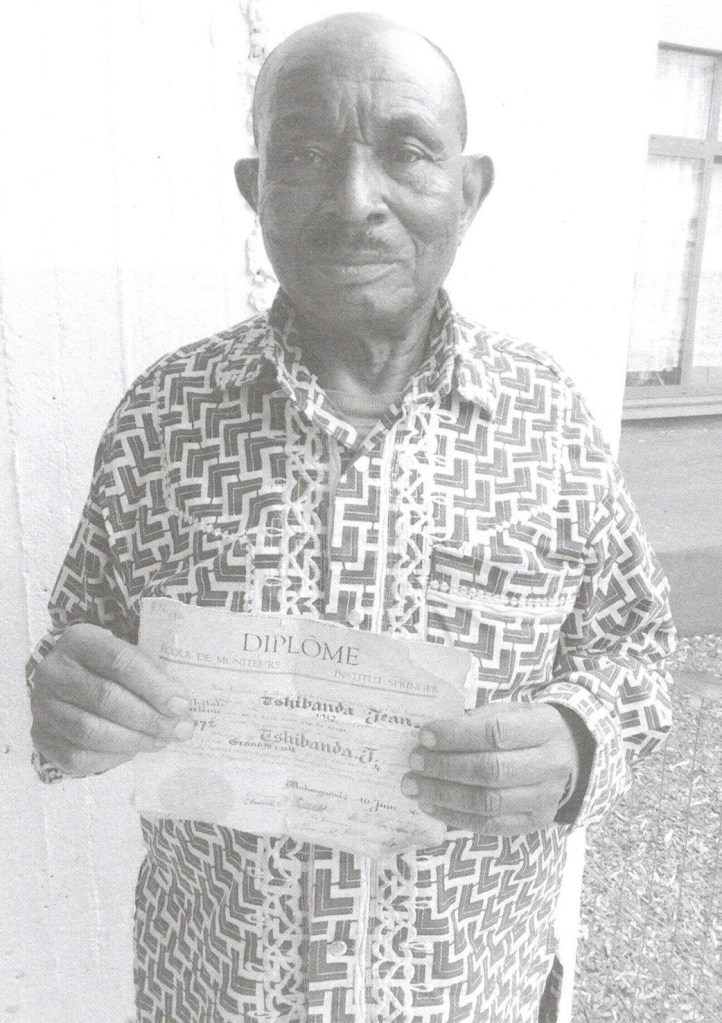

Selon François Ryckmans (RTBF), auteur quant à lui de la préface, « tout est dit, et souvent dans les mêmes mots: le racisme de certains, le paternalisme humiliant de beaucoup, la séparation érigée en système, et surtout, la distance mise par la plupart des Blancs entre eux et les Noirs » (p. 9). Et pourtant non, tout n’est pas dit. Le journaliste nuance d’ailleurs quelque peu son propos par la suite. Ce que reflètent les souvenirs des uns et des autres est avant tout une grande variété de situations et d’expériences. Pour Ryckmans, c’est l’émeute de Léopoldville en janvier 1959 qui dit la vérité de la colonie (p. 10). Pour d’autres, c’est l’accueil triomphal réservé par la population dans toutes les régions au roi Baudouin en 1955. Jean Tshibanda, qui fut moniteur (instituteur) au Katanga, invite à surmonter les dichotomies: « C’est une histoire dont il faut se souvenir, avec les aspects positifs et négatifs » (p. 29).

Au fil des pages, on rencontre les éléments qui, comme la peine du fouet (supprimée en 1958), corroborent l’idée d’une politique basée sur le postulat que l’indigène est un enfant à dresser, à la dure comme on pouvait le concevoir en ce temps (notamment pp. 21 et 35). Daisy Ver Boven, journaliste indépendante, installée dans la brousse puis à Léopoldville (Kinshasa aujourd’hui) avec son mari agent territorial, reconnaît que les Belges se rendaient rarement chez les Congolais « évolués » – terme désignant les élites occidentalisées: « Ce n’était pas quelque chose de spontané, plutôt du tourisme! » (p. 104). Chantal Schockaert, qui a grandi à Bukavu, parle de « deux mondes parallèles » , tout en ajoutant que « c’étaient les mêmes distinctions sociales que celles qui existaient en Belgique à cette époque » (pp. 161, 164).

La parole des métis attire l’attention, alors que leur cas revient régulièrement au premier plan de l’actualité. Marie-Louise Borremans, dont l’enfance s’est déroulée au Katanga et qui fut admise à l’école des Blancs mais au dernier rang (p. 74), évoque ceux de son âge qui furent enlevés à leur maman « parce que la race blanche était considérée comme supérieure » (p. 70). Mais une source ne dit pas nécessairement toute l’histoire. A l’origine de la séparation de certains sang-mêlé de leur milieu, on trouve aussi le rejet de ces rejetons par leur village, voire par leur mère à la suite de leur mariage avec un époux noir [3]. A l’opposé, il y a « de belles histoires d’enfants métis » comme celle d’Eléonore-Lucie Deckers qui a été reconnue par son père et a été élevée par ses deux parents (pp. 116-125).

Ici comme ailleurs, on trouvera des appréciations favorables aux « gentils missionnaires » qui, relate Adeline Masika, née dans un village du nord du Kivu, « nous enseignaient la parole de Dieu et l’amour des uns pour les autres » , unissant par ailleurs les familles pour travailler la terre plus efficacement à tour de rôle. Les « gens de l’Etat » , par contre, en prennent pour leur grade: « Des policiers fouettaient les jeunes garçons qui se baladaient sur la route sans travailler. Ou alors, ils les emmenaient à l’armée » (pp. 153-154). Egalement récurrent est le constat d’un déficit dans l’éducation à la responsabilité: « Les Blancs ont créé le paternalisme: tout était presque gratuit. Tu ne rends pas quelqu’un autonome quand tu lui donnes tout. Si tu veux rendre quelqu’un responsable, tu dois le traiter comme toi tu es traité » , explique ainsi Angélique Mayele (p. 185), issue pourtant d’une famille privilégiée dans le Bandundu où son père était clerc (employé). Elle-même a fait des humanités scientifiques au Congo. Et s’il est fréquent d’entendre dire ou de lire que la Belgique ne se serait pas assez souciée de former des élites autochtones, elle n’en a pas moins ouvert une université catholique à Léopoldville (Lovanium) en 1954 et une université officielle à Elisabethville (Lubumbashi) en 1956. Ceci peut paraître tardif, mais la colonie croyait alors avoir au moins plusieurs décennies devant elle.

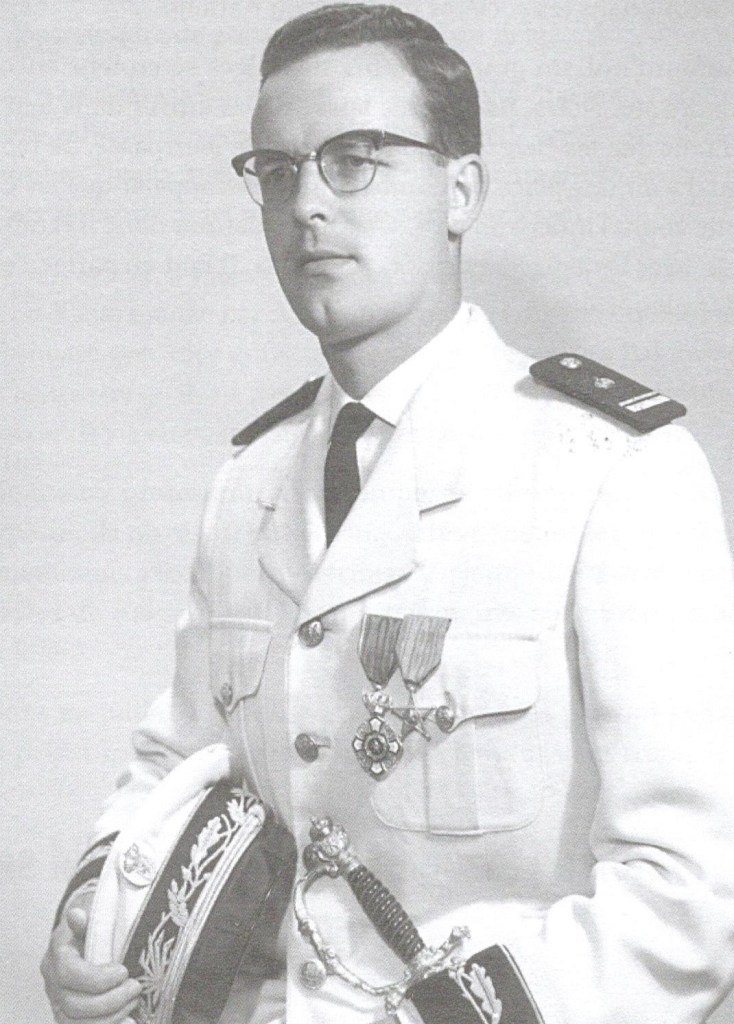

« De manière générale, l’Européen avait tout à dire et le Noir, rien » , affirme Lazare Jéris Bungu Di Mbonga Labo, jeune clerc à Léopoldville avant l’indépendance, qui se souvient aussi d’une époque « où on vivait assez bien. Pas à 100 % mais il y a quand même quelques bons souvenirs. Il faut être honnête et pouvoir le reconnaître » (pp. 88-89). Les injures ? Elles existaient, mais elles étaient punies par la loi et celle-ci ne restait pas lettre morte. André de Maere d’Aertrycke, qui fut administrateur de territoire au Kivu, a ainsi imposé à un employeur qui avait traité deux fois son boy (domestique) de « macaque » deux amendes de 250 francs, plus deux fois 100 francs d’indemnités au boy (pp. 34-35). Et s’il est déploré que des coutumes africaines furent malmenées (Angélique Mayele, pp. 182-183), s’en trouve-t-il beaucoup pour regretter le temps où un chef coutumier, tel le grand-père de Pia Makengo, pouvait avoir quinze épouses officielles (p. 50) ?

Lazare Jéris Bungu Di Mbonga Labo dit avoir changé de regard sur les Blancs quand il eut l’occasion d’observer leurs mœurs en Europe. Beaucoup d’insanités « m’ont blessé les yeux » , confie-t-il (p. 90). Plus totale encore sera, pour beaucoup, la perte des illusions lors de la décolonisation. André de Maere d’Aertrycke en parle comme d’ « un lâcher tout criminel » (p. 44). Il est ici rejoint par Marcel Mandoji Baluwa, fils de parents évolués à Matadi: « Pour nous, Congolais, la Belgique, c’est notre patrie. On appelle d’ailleurs les Belges, nos oncles. La Belgique nous a lâchés » (p. 149)…

Cette concordance-là aussi vaut d’être soulignée.

P.V.

[1] « La Belgique et le Congo. Politique coloniale et décolonisation » , dans Histoire de la Belgique contemporaine 1914-1970, Bruxelles, La Renaissance du livre, 1975, pp. 389-440 (435). [retour]

[2] Congo belge. Mémoires en noir et blanc 1945-1960, Bruxelles-Neufchâteau, Weyrich, 2019, 223 pp. – Signalons deux autres recueils de témoignages: celui de François RYCKMANS, Mémoires noires. Les Congolais racontent le Congo belge 1940-1960 (2010), rééd., Bruxelles, Racine-RTBF, 2020, 298 pp., et celui de Luc BEYER de RYKE & Françoise GERMAIN-ROBIN, Congo. Mémoires à vif, Wavre, Mols, 2019, 240 pp. [retour]

[3] Cfr supra, « Des enfants « problématiques » dans l’entreprise coloniale », 5 mai 2021. [retour]