Les troubles de la seconde moitié du XVIè siècle, qui débouchèrent sur la division des anciens Pays-Bas, ne furent pas sans avant-coureurs. Pour nombre d’historiens, en effet, les mouvements séditieux de l’époque bourguignonne ont anticipé à bien des égards les oppositions à la souveraineté espa- gnole, même si la dimension religieuse en était absente. Tronc commun: le refus de la politique centralisatri- ce. En relançant celle-ci après la mort prématurée de Marie de Bourgogne (1482), son mari l’archiduc Maximilien de Habsbourg, appelé à exercer la régence pour leur jeune fils Philippe le Beau, mit le feu aux poudres, comme le ferait Philippe II quelque quatre-vingts ans plus tard.

Le rôle majeur des opérations de corsaires (les « gueux de la mer » ) rapproche également les deux épisodes, ainsi que la difficulté, pour l’ensemble fédéré par Philippe le Bon, de préserver son unité même dans l’adversité. En revisitant les soulèvements de grande ampleur dont les comtés de Flandre et de Hollande, en particulier, ont été le théâtre au tournant des années 1480 et 1490, Louis Sicking (Université libre d’Amsterdam, Université de Leyde) montre que les apparences et les solidarités de circonstances dissimulaient en réalité bien des brèches et des visées différentes [1].

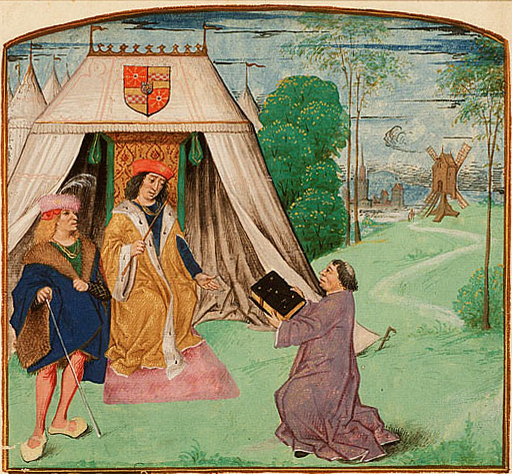

Tous les mécontents, il est vrai, convergent alors dans le refus des guerres incessantes contre la France, des charges alourdies qui leur sont liées et, bien sûr, des atteintes portées aux privilèges (les droits et avantages des « pays » ). C’est en Flandre qu’on pousse le bouchon au plus loin: Maximilien – qui a aussi été élu empereur germanique – est carrément fait prisonnier, à Bruges en 1488, ce qui le rend un temps, mais un temps seulement, plus enclin aux concessions. Philippe de Clèves, à la tête des insurgés après avoir servi le régent, semble bien avoir joué les intermédiaires entre les leaders hollandais de la fronde, Frans van Brederode et Jan van Montfoort. C’est aussi avec le soutien flamand que ceux-ci s’emparent respectivement de Rotterdam et de Woerden, en 1488 également, au nom du parti des Hameçons (Hoeken) en lutte contre celui des Cabillauds (Kabeljauwen) alors favorables au pouvoir archiducal. Dans l’historiographie néerlandaise, ce conflit est appelé la guerre du Seigneur François (Jonker Fransenoorlog). Fait peu banal: Brederode a été nommé stadhouder (gouverneur) de Hollande et de Zélande par Clèves. Disant agir au nom de Philippe le Beau, dont il oppose la cause à celle de son père, celui-ci reçoit un appui – mesuré – de Charles VIII, roi de France, et détient un sérieux atout en contrôlant Sluis qui sert de base non seulement à la prise de Rotterdam mais aussi aux actions menées par les Hameçons dans le détroit de Marsdiep entre la Hollande-Septentrionale et Texel.

Et pourtant, en dépit de ces points d’intersection, le professeur Sicking s’inscrit en faux contre l’interprétation dominante qui voit dans la révolte du Nord une métastase de celle du Sud. Celle-là a certes tiré profit de celle-ci, mais elle est sui generis, écrit-il, et doit être comprise « dans le cadre des circonstances politiques et socio-économiques complexes que connaissent les Pays-Bas bourguignons à la fin du XVè siècle » . Outre que les deux partis en présence s’affrontaient déjà au milieu du siècle précédent, les Hoeken ont pris les devants avant que Philippe de Clèves ne s’impose comme figure de proue des adversaires du Habsbourg. Plus fondamentalement, les objectifs des uns et des autres divergent: « Alors que la régence de Maximilien était la pierre d’achoppement en Flandre, il s’agissait d’abord et surtout, pour les chefs des rebelles hollandais, de rétablir l’équilibre entre Hameçons et Cabillauds » au sein de l’administration comtale, « en veillant à la défense des intérêts propres de chacun, comme le retour souhaité dans diverses fonctions » ainsi que la récupération de possessions éventuelles. Parmi les revendications: un stadhouder neutre à la place du Cabillaud Jan van Egmond.

Sans doute les villes de Flandre et de Hollande communient-elles dans la volonté de préserver leur indépendance et de ne pas payer trop lourd tribut, mais elles n’obéissent pas nécessairement aux mêmes nécessités économiques, maritimes notamment. Du côté flamand s’impose par ailleurs l’ascendant institutionnel des Quatre Membres – Gand, Bruges, Ypres et le Franc de Bruges (la région limitrophe) –, alors que les petites villes et les villages, dépourvus d’initiatives, louvoient entre la rébellion et le souverain, subissant les nuisances des troupes des deux camps. La campagne hollandaise, elle, se révèle beaucoup plus autonome et sera le théâtre d’un mouvement spécifique contre les autorités et les charges, celui du « Peuple du fromage et du pain » (Kaas- en Broodvolk), parvenant même à entraîner certaines villes, en Frise occidentale, dans le Kennemerland et dans le Waterland. Le lien n’est pas manifeste entre ces paysans et les Hameçons dont certains – Jan van Naaldwijk et ses hommes – se sont livrés à des pillages…

Par le poids de sa noblesse et de son patriciat urbain, la Flandre est enfin devenue plus bourguignonne que son voisin du nord. Parce qu’il faut compter avec ses élites, celles-ci sont davantage représentées à la cour et dans les rouages centraux. Bien moindre est l’envergure du comté hollandais, tellement divisé qu’il suffit d’y régner. L’histoire de Belgique a certes placé l’accent davantage sur le thème des villes particularistes en résistance contre l’affirmation de l’Etat. Mais à la fin du XVè siècle, pour certains chercheurs récents, c’est davantage entre factions, tant au plan local qu’au sommet, que la lutte se déroule.

Où tous les insubordonnés des Pays-Bas se rejoignent, c’est dans l’échec. Philippe de Clèves s’échine en vain à susciter une insurrection générale, malgré ses connexions hollandaises et une campagne à travers le Brabant. Il se rend le 12 octobre 1492 et obtient un pardon complet, sans laisser une seule plume dans l’aventure, au contraire: il reçoit même une indemnisation! Les forces de contestation hollandaises ne parviennent pas davantage à s’unir. Hameçons, factieux de Rotterdam, Kaas- en Broodvolk, petit peuple d’Alkmaar et autres Frisons… suivent des chemins séparés. Après leur défaite, Frans van Brederode et Jan van Montfoort seront eux aussi pardonnés et ne perdront pas trop de leurs deniers, à la différence des villes et villages de la vague paysanne qui payeront le prix fort, et surtout des responsables qui seront condamnés à mort [2]. Les troubles se poursuivront du reste dans la région bien au-delà de la Jonker Fransenoorlog.

Dans ce contexte de radicalité des positions, il n’est pas moins remarquable que les meneurs se soient toujours inscrits dans les structures de l’ensemble bourguignon. Que l’un ait promu l’autre stadhouder de Hollande et que celui-ci ait occupé Rotterdam au nom des Etats de Flandre n’est pas le moins significatif à cet égard. Il en va de même pour la participation de représentants hollandais aux Etats généraux, l’instance de concertation entre souverain et sujets, réunis à Gand. Bien que l’autorité centrale ait voulu l’éviter, ce contact illustre la propension des villes à chercher leur salut dans les négociations. Louis Sicking, en phase avec d’autres historiens tel Patrick Lantschner (Merton College, Oxford; Université catholique de Louvain), y voit la confirmation d’ « une caractéristique importante des révoltes qui faisaient partie de la culture politique urbaine à la fin du Moyen Age: que ces révoltes intensifiaient des processus de négociations déjà en cours » . En langage syndical contemporain, on parlerait de « créer un rapport de forces » …

Pour dramatique qu’il ait été, l’embrasement du plat pays sous Maximilien est resté cantonné dans les limites de la défense d’intérêts politiques, sociaux, économiques. L’enjeu d’un changement de régime lui est resté totalement étranger. Ce n’était pas une révolution, c’était une révolte.

P.V.

[1] Louis SICKING, « Opstand in Holland en Vlaanderen. De Jonker Fransenoorlog (1488-1490) in transregionaal perspectief » , dans BMGN – Low Countries Historical Review, vol. 133-4, Amsterdam, 2018, pp. 28-56, https://www.bmgn-lchr.nl/articles/10.18352/bmgn-lchr.10366/ (en libre accès).

[2] L’époque est impitoyable. Maximilien lui-même, quand il était prisonnier des Brugeois, a été témoin depuis ses fenêtres des tortures et des exécutions de magistrats communaux et de fonctionnaires du prince ordonnées par les corps de métiers. « Une fois de plus, écrit Henri Pirenne, la politique municipale égalait en violence et en condamnations arbitraires la politique monarchique » (Histoire de Belgique, vol. III: De la mort de Charles le Téméraire à l’arrivée du duc d’Albe dans les Pays-Bas (1567) (1907), 2è éd. rev. et corrigée, Bruxelles, Henri Lamertin, 1912, p. 47).